我們,在路上—亡魂嚮導的旅程

/薩芙

法國攝影師皮耶接到在肯亞的父親米榭的死亡通知,這是33歲的他第二次見父親,死者全身赤裸,衣物折疊整齊放在旁邊,頭套黑色塑袋,法醫判定毫無他殺嫌疑。法使館視此案為燙手山芋建議運返法國,皮耶與朋友開著靈柩車從奈洛比出發,在亡魂的注視下,一趟落葉歸根的公路之旅原來是踩著血汗開鑿的往生路,我們其它一個接一個倒下的人需要一一被指認出來。

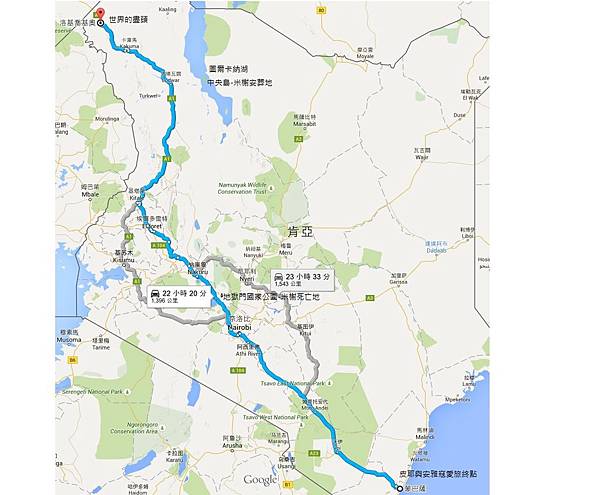

說明:藍色為主角皮耶的行經路線,象徵肯亞地圖上的血汗傷疤。

《我們》藉由主人翁在旅途所遇到的事件與景觀反映當代與殖民歷史、人類演化與環境的關係、各世代面臨的困境與回憶,是一部反映大英帝國在肯亞殖民前後的公路文學,也可視為全球化的蝴蝶效應。

值得注意的一點,與經典公路小說不同的是,作者史岱凡.奧德紀並不做為敘述者,而是以第一人稱複數「我們其他人」做為觀察者式、旁觀記錄式的全知角度,保持與受述者皮耶以及米榭間的距離達到反諷效果。敘述過程中的指責,幾乎使「我們」(讀者、歷史的噤聲者)成為同謀,覺得被捲入其中。

的確,「我們」的發聲者就是肯亞付出生命的亡魂代言人,是米榭的父親,是參與政治運動的抗爭者,「其他人」是大英帝國殖民期間默默犧牲的無名英雄。

梭羅說:「世界存留於荒野之年。」肯亞大草原上的獵食者從一批吡牙裂嘴的猛獅幻化成經濟侵略的洪流;從獵人手裡的槍枝演變成觀光客手中喀嚓不停的相機;這段轉變期正好是皮耶與父親米榭親情的斷軌,幾乎沒有交集的兩人,在這陌生的、由逝者堆疊成的土地上,能被喚醒各自的空缺與遺願嗎?

史岱凡.奧德紀筆下的路線就像肯亞的一道傷疤。殖民期間,大英帝國的商船開到蒙巴薩港口後,物資無法運至內陸,開墾拓荒一條載運貨物的鐵路視為必須。野生大草原自然反撲這些怪異的入侵者,人類冒犯了這塊被上帝遺忘的土地。引人側目的都心奈洛比設有聯合國人居與環境署總部,而被喻為世界盡頭的洛基喬基奧還有難民營等待物資救援,這條傷疤的屠夫可能是政客、花卉咖啡產銷者,也是地球上任何垂涎牟利的七十億活口。作者要表達的是地球上死者的聲音,歷史不被排除在外,肯亞主要收入旅遊佔七成,你必須放下觀光客的身份才能真正看見什麼。

史岱凡.奧德紀正是把貼在傷疤上的藥布撕下來檢視的人。

怎麼說呢?

以第一屆總統命名的肯雅塔夫大道上,現今希爾頓飯店附近有一座紀念碑,三尊青銅塑像分別是:有槍的皇家步兵及阿拉伯步兵,第三座則是手無寸鐵的搬運兵銅像,紀念碑上刻了句子:「你們為自已的國家戰鬥,在你們身後,你們的兒子將會記得你們的名字。」

我們其它人認為這句子是個謊言。

誰都不願被遺忘。可是肯亞民族,唉,該怎麼說呢。肯亞的公共紀念碑如今成為一種政治文化的工具,一道公共記憶的風景。

其實,史岱凡.奧德紀在結局安排上,是把傷口重新療敷回去。這個重責大任由主角皮耶帶著心愛的女人到蒙巴薩的火車之旅完成的,這個女人的名字因血液裡的榮耀將被整個世界記得。由此看來,蒙巴薩做為旅程終點是代表回到歷史的源頭。

真正的源頭尚不止於肯亞歷史。他還提出一個令我們其它人噤聲不語的思索,也就是米榭的死亡方式以及皮耶送喪的儀式。如果大地如同一個巨大的墳墓,那麼對地球予取予求的人類在生命最後,能不能把自身還給大地?

在這條生者迷途與逝者走過的路上,最狂野的風也無法讓眾人/神/生靈沉默下來。殘酷而美麗的重生需要見證,史岱凡.奧德紀只是將我們其它人指出來參與。死亡往往不是事件的終結,它經常是故事的開端。他成功勾勒出一張張歷史的臉孔。

書名:我們

作者:史岱凡.奧德紀

譯者:嚴慧瑩

繁體中文版於2015/9月,由貓頭鷹出版。

留言列表

留言列表